最新動態

【就是要支持你加薪!看見夥伴的價值,你好了我也會好】

播出時間: 2023-09-26

遞麥: 莎拉 多多益善總編輯 人客: 陳冠儒 孩子的書屋副執行長 李奇穎 智邦公益館執行長 收聽鏈結: https://us.rightplus.org/PD1EP71 :「陪伴工作就像走在一個無光的隧道,孩子們的回饋是遠方偶爾的亮光。#夥伴發展計畫 就是為了把亮光變大、頻率變高,彼此支持往前走。」 :「你支持 10 個老師,他們可以為你看顧 100 個孩子。薪水和價值感無法互相取代,#兩者並重 才能走得長遠。」 深耕臺東的公益團體 孩子的書屋,從 1999 年創辦人陳爸發起的在地課輔班,做到大知本地區的就學、就業、就醫、就養。如今團隊夥伴超過 100 位,其中近 7 成是 #東漂、6 成是...

【週末生活美學館】 愛這世界-孩子的書屋感恩音樂會

播出時間: 2023-10-01

受訪對象:周杏蓉/孩子的書屋副執行長 從愛無所畏到行有所愛,陪伴孩子們勇敢的-愛這世界 教室的桌椅是孩子的打擊樂器,琅琅上口的流行歌曲,隨著音樂節奏的肢體律動、隨手拿起吉他撥動的琴弦,這就是已故創辦人陳爸與書屋陪伴孩子的音樂日常。24年來陪伴許多孩子因此建立自信與生活重心,不再因為低成就課業學習,而放棄探索與好奇。書屋相信,音樂是最自然的禮物,用音樂慶祝、連結、抒發情緒。樂器與創作是載具,讓孩子找到好好說話的方式。這次書屋跟孩子一起創造大大的舞台,邀請大家一起見證,勇敢愛這世界的模樣。 線上收聽連結: 愛這世界-孩子的書屋感恩音樂會 - 節目 - Rti 中央廣播電臺

【愛無所畏 3】跟著孩子的書屋陳彥翰走進陳爸的辦公室,那5分鐘裡我們都沈默了

Sep 15, 2023 by 陳淑玲

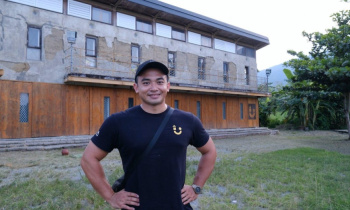

*未來大人物主編後記,寫於採訪陳彥翰之後* 採訪孩子的書屋董事長陳彥翰的那個下午,我們在育成基地「黑孩子黑咖啡」裡聊了好久。如同未來大人物召集人楊士範Mario分享,接班後的彥翰已經成長成不太一樣的樣子,眼神明亮思緒清澈,跨世代情感、成果和努力的延續已經明顯的流轉。 延伸閱讀:10年的活動也出現二代接班,第一屆評審有陳爸、兒子陳彥翰則成為2022年的未來大人物 Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 2023年孩子的書屋年會,更邀請未來大人物召集人楊士範Mario與彥翰、TFT基金會創辦人劉安婷(同時也是2015第一屆未來大人物)展開對談。 觀察彥翰有個很獨特的神韻,...

【愛無所畏 2】用愛灌溉承接#metoo事件的力量,孩子的書屋陳彥翰談愛無所畏

Sep 15, 2023 by 陳淑玲

2023年6月,來自台東的陳汶軒在臉書上張貼出一篇名為「#讓我為自己勇敢一次」的貼文。文章裡陳述自己在民進黨擔任黨工時被性騷擾的過程,載明前後因果、不平等對待甚至傖惶離開的過程。 這份貼文是台灣一連串 #metoo事件中,對民進黨指控的第二則,也是爾後接續在台灣社會中掀起漫天風暴的前哨揭露文。 當社會將風向著眼在黨部調查結果、後續處置同時。更讓人著眼看的事,支持著她的愛無所畏那股龐大的力量。陳汶軒發文上唯一一張圖,使用了孩子的書屋「愛無所畏」照片,那是陳爸歷經風霜之後、以蒼勁心力書寫出的文字的力量。 織一張安穩的網好好接住孩子 談起如何承接與支持受傷的孩子,...

【愛無所畏 1】老爸,我成為你口中的英雄了嗎?陳彥翰領一群人組英雄聯盟慢慢走成孩子的書屋2.0

Sep 15, 2023 by 陳淑玲

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 在台東大知本地區「孩子的書屋」有一種愛的奇蹟。年輕時是別人口中浪子的陳爸陳俊朗,開過酒店、混江湖、賣車子賣棺材。突然驚覺與家人間的疏離慎大,1999年舉家回到台東家鄉,在知本建和部落投入偏鄉教育的工作。 除了修補與兩個孩子之間的親子關係之外,也開設書屋承接台東被社會、學校與家庭忽略的孩子。20年來,從跟2個自己的孩子說故事開始,到2000多位孩子分享愛與力量。陳爸用愛、用音樂、獨木舟與單車環島等多元教育與陪伴的方式,伴著孩子慢慢走、做每位孩子最強大的後盾。 2019年7月4日,陳爸驟逝,留下9間書屋、200多位孩子...

【第五道浪合輯製作訪談】

Q1:是什麼樣的機緣促使你開始製作這張合輯呢? 智元:我剛進書屋時接觸到太陽花樂團,他們當時正打算帶著自己的創作去挑戰台東的樂團比賽。知道這件事之後我就想不論比賽結果如何,我都可以把樂團的歌重新編曲、錄製送給他們,當作他們自己的作品里程碑。後來發現書屋有很多會創作的小孩,有一些書屋他們也有音樂的創作,所以我就想說既然我們有這麼多首歌,那不如把它做成一張合輯(有不同的創作人)。 一開始定下要收錄的歌之後,開始逐一的訪談創作者,聽聽他們的創作故事跟歷程,然後將這些變成在編曲上的靈感,這個過程安懂給了我很多協助,包括每首歌的整理,還有編曲的想法跟設計。...

【Podcast笨瓜秀 pourquoi show】為什麼要去管陌生小孩有沒有吃飽? ft.孩子的書屋副執行長陳冠儒

EP175 [2023/6/29]

台東知本有一個陪伴孩子的機構,每當陌生小孩來這裡,人稱陳爸的創辦人陳俊朗,開口第一句話總問:「有沒有吃飯?」這個機構是1999年成立的「孩子的書屋」。10年後2019年7月4日,陳爸因長期累積壓力與身體疾病,當天一早穿鞋準備出門時,因心肌梗塞猝逝,享年55歲。陳爸倒下後,他的兩個兒子與一群熱血青年開始了延續平凡但卻偉大的努力。 陳爸的父親陳基傳曾說:「書屋,在身為父親的眼裡看來,是我兒用生命做出來的。一個個別人都說壞的孩子,他一個個撿起來顧著。我常自己安慰,他是在做菩薩做的事。但他只是凡人。只是他比一般人有肩膀、有大愛,我以他為榮。」而陳爸只是認為⋯⋯「做了對的事,就找不到放下的理由。」...

【廣播】客家廣播電台《Good Morning Hakka》-「孩子的書屋」創作專輯《第五道浪》及感恩音樂會《愛這世界》

播出時間:2023-07-05 08:00

【恁早大來賓】財團法人孩子的書屋文教基金會 陳冠儒副執行長 *「孩子的書屋」成立背景:24年前,創辦人陳俊朗先生(陳爸)以自家庭院為據點,說故事給社區的孩子聽、彈吉他領著孩子們唱歌。漸漸地,有越來越多的孩子在這裡找到心靈寄託,一下課就來找陳爸 *「孩子的書屋」目前有八個據點,分布在台東市及大知本地區,陪伴著政府資源難以進入的部落或社區的孩子 *陳爸在四年前因心肌梗塞於55歲突然離世,他的大兒子彥翰毅然接下書屋繼續運作 *陳爸走過的足跡與他的精神影響許多人,書屋夥伴從他離世時的60位,到現在已增至110位,這群年輕又高學歷的「書屋人」正聚集台東,積極投入社會改造及社會設計工作,陪著孩子們成長...

【廣播】中央廣播電台 【菁彩音樂BAR】「孩子的書屋」創作專輯《第五道浪》及感恩音樂會《愛這世界》

24年前,陳爸(陳俊朗先生)以自家庭院為據點,擔任「故事爸爸」說故事給社區的孩子們聽、彈吉他帶著孩子們唱歌。漸漸地,有越來越多的孩子在這裡找到心靈寄託,一下課就來找陳爸,他就這樣陪伴著孩子們成長,並在大知本地區創辦「孩子的書屋」。 然而四年前,陳爸因心肌梗塞猝逝,他的大兒子彥翰毅然回鄉接下書屋繼續運作。目前「孩子的書屋」有八個據點,持續陪伴兩百多位政府資源難以進入的部落或社區的孩子。 陳爸走過的足跡與他的精神深深影響著許多人,書屋的夥伴從他離世時的60位,到現在已增至110位,這群年輕又高學歷的「書屋人」正聚集台東,積極投入社會改造及社會設計工作。 透過音樂是「孩子的書屋」...

【廣播】中央廣播電台 【生命大不同】孩子的書屋「第五道浪」傳遞陪伴的力量

播出時間: 2023-07-05

在生命的航程中總會遇到幾次看似難以渡過的驚滔駭浪,也許僅是需要給予適時的陪伴,如同書屋之於小孩,也是「孩子的書屋」希望透過「第五道浪」這張專輯傳遞的信念。 「第五道浪」這張合輯收錄了8首來自書屋孩子與夥伴們所創作之歌曲,有對家人傾訴的思念之情、紀錄青春期的情感說愁,用不同的觀點記錄下每一段在書屋時所經歷的人生課題,同時也承載著與書屋創辦人陳爸過去的點點滴滴。在這段彼此扶持的過程中,不只小孩、相信大人也能從中獲得更多能量,只要有彼此相伴,就能更加堅定,相信總有一天會平安返航。 中央廣播電台 【生命大不同】孩子的書屋「第五道浪」傳遞陪伴的力量 收聽鏈結 https://www.rti.org....