媒體報導

孩子的書屋26週年 啟動實驗教育打造在地文化自信

2025年12月7日【邱國榮台北報導】(攝影/邱國榮) 深耕台東26年的公益組織「孩子的書屋」,在今年獲得台灣公益界指標性第11屆「傳善獎」肯定,於12月4日在華山文創園區舉辦為期四天的26週年年會「行有所愛」特展,並宣布正式啟動「孩子的學校」實驗教育計畫。孩子的書屋表示,將把過去專注於課後陪伴的服務延伸至白天,透過全日型教育讓孩子在家鄉中建立文化自信。 沒有主任校長只有陪伴者 書屋將以德國耶拿教育(Jenaplan)為核心理念,結合在地文化與多年陪伴經驗,期望建構不以外移成功為唯一道路的教育環境,讓孩子能在土地上扎根。書屋副執行長陳冠儒在6日受訪時表示,「孩子的學校」將是一所以孩子為主體、打破傳統權威結構、採混齡與社區本位課程的實驗教育學校,預計最快於明年9月正式開學招生。陳冠儒說明,這所「沒有主任、沒有校長」的學校中,老師的身分將是「陪伴者」,不以威權方式要求孩子必須或不能學習什麼。 (攝影/邱國榮) 耶拿教育從社區長出教材 陳冠儒指出,學校以荷蘭和德國的耶拿教育為核心理念,強調自主、合作、混齡學習,並讓教材「從社區長出來」,使孩子所學能回到生活情境中運用。目前已通過台東縣政府教育局的實驗教育籌備許可,正在進行正式立案及校地洽談,包含與台東大學討論合作場域。陳冠儒表示,若立案順利,將於明年初公告招生,9月正式開學。學校採「春夏秋冬」四學期制,希望避免學生因長假而忘記學習內容,也能將節氣與季節融入課程。 為脆弱家庭而生的學校 招生規劃分為四層:第一層為書屋長期服務、來自脆弱家庭的孩子;第二層為書屋服務區域內的孩童;第三層為台東地區學生;第四層才向其他地區、對耶拿教育有興趣的家庭開放。書屋服務的孩子將不收學費,外部家庭則依一般實驗學校標準收費。在師資方面,已有四至五名受過完整實驗教育師培與耶拿教育訓練的老師到位,並與台灣耶拿教育協會保持合作。 陳冠儒提到,耶拿教育的核心包含分享、遊戲、工作與慶祝四大支柱,並特別重視「合作」與「共同體」,不同於傳統追求個人成就的教育。他強調,「孩子的學校」希望透過教育協助弱勢孩子走出傷害、找回力量,「這是一間為脆弱家庭而生的學校。」 報導原文網址:(點我閱覽) 邀請您支持孩子的書屋,投資一個可以複製的未來 最新集資專案:書屋的學校

從黑夜陪到白天!孩子的書屋啟動「學校」計畫

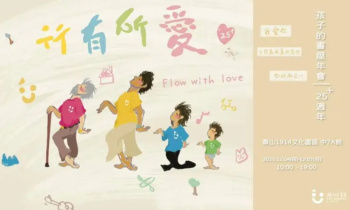

2025/12/04 udn 倡議家孩子的書屋26周年年會,正式啟動「孩子的學校」。活動日期於114年12月4日(星期四)至114年12月7日(星期日)假華山文創園區中7A館舉行。 圖/孩子的書屋 獲傳善獎肯定非終點 書屋籲:教育是細水長流,募集400位「陪跑員」,一齊點亮鄉村希望 深耕台東大知本地區二十六年的「孩子的書屋」,今(4)日於華山文創園區舉辦連續四日的26週年年會《行有所愛》。書屋近期榮獲台灣公益界指標獎項「第十一屆傳善獎」肯定,獲獎不僅是對過去服務的認證,更是對未來轉型的信任。然而,面對外界誤以為「得獎就不缺錢」的印象,孩子的書屋董事長陳彥翰坦言:「獎項是推動我們造船的引擎,但要讓這艘載著孩子的船航行得遠,需要的是眾人匯聚成細水長流的海洋。」書屋宣布正式啟動「孩子的學校」實驗教育計畫,將陪伴從課後的黑夜延伸至白天的教室,並於年會現場發起招募400位定期定額捐款者的行動,邀請社會大眾成為支持鄉村教育主體性的力量。 傳善獎的支持與思維誤區:單筆獎金蓋不起長遠的教育夢 許多人直覺認為,公益團體一旦獲獎或獲得企業大額贊助,財務壓力便迎刃而解。然而,教育與陪伴是一場馬拉松,而非百米衝刺。書屋獲選傳善獎,計畫內容正是針對「臺東縣孩子的實驗教育機構」的創立與建置。這筆資金對於硬體修繕、師資培育系統的「建置」至關重要,如同蓋好一所學校的骨架;然而,每日運轉所需的師資薪資、孩子的餐食、教材開發以及日復一日的陪伴成本,以及書屋二十多年持續深耕,服務範圍從孩子走進家庭自立、部落與社區長輩照護,一切皆需穩定且持續的現金流來支撐。 書屋在籌備學校的過程中,面臨的資金缺口不僅未因獲獎而消失,反而因為服務範疇從「課後照顧」擴大為「全日型教育」而更加艱鉅。書屋強調,單筆的大額捐款是強心針,但唯有大眾的小額定期定額支持,才是維持組織生命力、讓孩子能安心長大的血液與養分。 為何要辦學?從「黑夜修補」到「白天深根」 「過去二十六年,我們像是在黑夜裡接住墜落孩子的網;現在,我們希望在白天就陪著他們,成為那片能讓他們向下扎根、自信生長的土壤。」 孩子的書屋從已故創辦人陳俊朗(陳爸)那一代開始,就發現許多孩子在體制教育中遭受挫折,白天的學習創傷往往延續到夜晚,讓課後陪伴事倍功半。書屋看見鄉村孩子在主流單一價值的教育體系下,面臨文化與自信的雙重斷裂。因此,書屋決定不再只是被動地「補救」,而是主動「建構」。 2025年,「孩子的學校」正式上路,將引入強調自主、合作與混齡學習的德國耶拿教育(Jenaplan)精神,並結合在地文化與書屋二十多年的陪伴經驗。這是一所不逼迫孩子離開家鄉才能成功的學校,而是一所讓孩子在土地上長出根、長出自信的學校。書屋希望透過教育,建立鄉村的主體性,讓孩子知道:「你不需要成為別人,你可以是你自己。」 傳承與承諾:從「愛無所畏」,到「行有所愛」 「無論你們走得多遠,我都在這裡。不是因為我很偉大,而是因為我真的愛你,如此而已。」這是書屋年會的主題,也是兩代書屋人共同的承諾。 從第一代的陳爸、現任董事長暨執行長陳彥翰,到如今許多當年書屋陪伴成長的孩子,亦如資深夥伴-王計潘(潘叔)、陳麗文,他們用十七年、甚至更久的青春證明,陪伴不是一時的熱情,而是忍受得住失望、等待得起回頭的漫長歲月。正如潘叔所言,書屋的老師是「多功能陪伴者」,是親人、朋友、教練也是導師,帶著孩子去觸摸泥土、感受海洋,讓大自然把受傷的心養好。 這份「行有所愛」的精神,將在為期四天的年會中具象化。 2025年會《行有所愛》:不賣商品,只募一份「相信」 孩子的書屋26週年年會於12月4日至7日在華山文創園區中7A館舉行。今年以《行有所愛-我愛你,只因為我真的愛你,如此而已》為題,將「愛是行動、是耐心、是願意留下來」的抽象信念,轉化為一場樸實而溫暖的五感策展。與一般非營利組織的年會特別不同—現場不販售任何周邊商品。 書屋認為,支持公益不該只是銀貨兩訖的交易,而是一份信念的締結。因此,現場鼓勵民眾透過「定期定額」捐款,成為書屋長期的家人,即可獲得專屬回饋小禮。目標是在年會期間募集400位新的定期定額捐款人,這400份穩定的力量,將支持書屋日常維運以及「孩子的學校」運作,讓書屋能無後顧之憂地專注於陪伴與教育現場。 年會活動設計強調「親子共融」與「感官體驗」,呼應書屋多年來始終將孩子視為完整個體的價值,也邀請大眾輕鬆走入書屋的日常。民眾可以在繪本區《如此而已》看見被畫下來的務實陪伴;在聲音區《用耳朵的陪伴》閉眼聆聽台東的風聲與孩子的笑聲;或在互動區《真愛的選擇》與共創牆上,貼下自己對陪伴的理解。常設展區之外,亦有多元精采的活動,如: •寶寶爬行大賽(12/7):一場「非競速」的比賽,強調「好好陪孩子走一段路」,只要參與就是冠軍,彰顯每個生命都值得被掌聲鼓勵的書屋精神。 •真人圖書館(12/6-12/7):書屋的故事藏在每個人身上,這是關於「陪伴」的閱讀現場。12/6(六)「創造與和解」,邀請RUVU書屋的孩子們分享創作的自由、讓財務組夥伴於養育衝突中,學習理解孩子其實是一條重新靠近自己的路。12/7(日):邀請四位夥伴分享他們如何從疼痛中學會溫柔,如何被孩子教會怎麼當一個大人。 •音樂演出(12/5-12/7):陪孩子長大的大人和那些已經長大的孩子,用音樂與創作,唱出「愛」在現場的樣子。 教育是台灣社會最值得的長期投資。 書屋邀請大眾走進華山,或在線上響應,用一杯咖啡的錢,換取一個鄉村孩子不一樣的未來。 讓我們一起成為那道光,照亮孩子回家的路,也照亮他們通往未來的路。 新聞全文網址:https://ubrand.udn.com/ubrand/story/123930/9181834 邀請您支持孩子的書屋,投資一個可以複製的未來 最新集資專案:書屋的學校

台東「孩子的書屋」年會登場 宣布啟動實驗教育計畫

2025-12-04 12:07 聯合報/ 記者 洪欣慈 /台北即時報導深耕台東大知本地區26年的「孩子的書屋」,今起至7日將於華山文創園區舉辦26週年年會《行有所愛》。圖/孩子的書屋提供 深耕台東大知本地區26年的「孩子的書屋」,今起至7日將於華山文創園區舉辦26週年年會《行有所愛》,同時宣布正式啟動「孩子的學校」實驗教育計畫,服務範疇從「課後照顧」擴大為「全日型教育」,將陪伴從課後的黑夜延伸至白天的教室。書屋也預計於年會現場發起招募400位定期定額捐款者的行動,邀請社會大眾成為支持鄉村教育主體性的力量。 孩子的書屋由已故的陳俊朗(陳爸)創辦,書屋表示,從陳爸那一代開始,就發現許多孩子在體制教育中遭受挫折,白天的學習創傷往往延續到夜晚,讓課後陪伴事倍功半。書屋看見鄉村孩子在主流單一價值的教育體系下,面臨文化與自信的雙重斷裂。因此,書屋決定不再只是被動地「補救」,而是主動「建構」。 2025年「孩子的學校」正式上路,將引入強調自主、合作與混齡學習的德國耶拿教育(Jenaplan)精神,並結合在地文化與書屋20多年的陪伴經驗。書屋說,這將是一所「不逼迫孩子離開家鄉」的學校,不一定要離家才能成功,而是希望成為一所讓孩子在土地上長出根、長出自信的學校。書屋期待透過教育,建立鄉村的主體性,讓孩子知道:「你不需要成為別人,你可以是你自己」。 不過書屋也坦言,儘管書屋近期榮獲台灣公益界指標獎項「第十一屆傳善獎」肯定,但在籌備學校過程中,面臨的資金缺口不僅未因獲獎而消失,反而因為服務範疇從「課後照顧」擴大為「全日型教育」而更加艱鉅;外界常以為「得獎就不缺錢」,孩子的書屋董事長陳彥翰認為,「獎項是推動我們造船的引擎,但要讓這艘載著孩子的船航行得遠,需要的是眾人匯聚成細水長流的海洋。」 孩子的書屋26週年年會於12月4日至7日在華山文創園區中7A館舉行。今年以《行有所愛-我愛你,只因為我真的愛你,如此而已》為題,年會活動設計強調「親子共融」與「感官體驗」,民眾可以在繪本區「如此而已」看見被畫下來的務實陪伴;在聲音區「用耳朵的陪伴」閉眼聆聽台東的風聲與孩子的笑聲,或在互動區「真愛的選擇」與共創牆上,貼下自己對陪伴的理解。 年會期間也將募集400位新的定期定額捐款人,書屋表示,這400份穩定的力量,將支持書屋日常維運以及「孩子的學校」運作,讓書屋能無後顧之憂地專注於陪伴與教育現場。 除了常設展區,年會還設計了多元活動,例如6日至7日將舉行「真人圖書館」,邀請書屋夥伴分享陪伴經驗;5日至7日則有音樂演出,由書屋已經長大的孩子展現音樂和創作;7日另將舉行「寶寶爬行大賽」,但與一般爬行大賽不同的是,這將是一場非競速比賽,只要參與就是冠軍,傳達「每個生命都值得被掌聲鼓勵」的書屋精神。 報導原址:https://udn.com/news/story/6885/9181544 邀請您支持孩子的書屋,投資一個可以複製的未來 最新集資專案:書屋的學校

「孩子的書屋」開辦實驗小學,用在地的經驗學宇宙的知識、從陪伴者成為教育者

2025-08-01 多多益善/ 葉靜倫報導 (摘要)位於臺東知本的在地團體「孩子的書屋」深耕社區 26 年,創辦人陳俊朗(陳爸)自 1999 年便從自家客廳和晒穀場開始,關照無數放學後的孩子,2006 年更在陳家巷口打造出第一間「建和書屋」。如今這樣遍佈大知本地區,承接孩子歡笑、讓孩子放學後有飯吃、有人陪的據點已達到 7 間。 今年 10 月,以德國耶拿教育(Jenaplan-Schule)為核心的「孩子的實驗教育機構」也即將在知本社區開辦。這不僅是「孩子的書屋」在原本的課照班之餘,第一次正式辦學,也是陳爸早在 15 年前便已想像的未來。 「陳爸以前就會自己寫課綱、編教材、自己做補救教學。但我們能做的一直都只有補救,補救其實是非常辛苦的。」「孩子的書屋」副執行長林逸羣說:「當我們不再只從補救的角度看教育,而是開創希望、讓孩子看見希望時,辦學對我來說,反而是一種更積極的作為。」 2019 年陳爸驟逝前,原本已準備好送出辦學申請,如今年輕一代接班團隊再出發,經歷 6 年的進修與培訓,沒有任何原因可再阻止他們更進一步,從社區的「陪伴者」成為「教育者」。 書屋的夥伴從社區的「陪伴者」成為「教育者」。示意圖/取自孩子的書屋 FB 多元教育與自主學習:埋在書屋的 DNA 裡,成為辦學的養分 事實上,早在 15 年前,書屋便開啟了各種「多元教育」。除了音樂、烘焙、打鼓等室內課程,最受孩子歡迎的還包括漸漸發展出來的單車旅行、獨木舟環島以及登山等,充分利用臺東寬廣的戶外空間和湛藍的大海,就像是實驗教育的前身。 「我小時候最喜歡烘焙課和獨木舟環島,以及單車旅行。」今年 22 歲的陳婉婷說:「就算是平常的書屋也非常好玩,我一直記得一個畫面是,書屋裡有一個沙發,上面坐滿了人,有人在打鼓、有人在唱歌,還有人在彈吉他。」 十多年前臺東觀光業還興盛、網路訂房又不發達,陳婉婷的爸媽經營旅宿招攬來客,白天兼種荖葉。臺東荖葉葉厚辛辣,栽培面積全臺最廣,養育無數東海岸家庭,也讓許多大人操勞傷病而無暇顧家。 小學時的陳婉婷,下課後回家會拿著爸媽給的 100 元,在樓下便利商店找東西吃,後來被媽媽半強迫送到書屋。書屋有免費的晚餐、有大人陪、有朋友一起玩,沒多久她便開始流連忘返,一路到高中學區轉換後才淡出。 如今的陳婉婷,在臺北市議員辦公室工作,9 月開始即將在政大念研究所。「我小時候是書讀得很爛的人,有一次還考過最後一名,在學校被點名。我想沒有一個老師可以想像我現在要讀碩士。」她雙眼發亮的說:「因為這樣,我覺得比起教我怎麼寫功課的課後輔導,書屋這些多元學習的活動對我來說更重要。」 陳婉婷最喜歡的課程是烘焙,小時候在書屋默默考過了丙級證照,也常參加各種活動。「那時候不知道這些活動很特別,長大後才發現不是每個小孩都經歷過。上大學後,朋友看到我會做麵包、有烘焙證照都很驚訝。我也知道自己原來會做很多事,例如,知道自己是一個可以連續划船 3、4 天的人。」 「這讓我知道,即使書讀得不好,但我能嘗試別的東西,透過學習更有自信。」陳婉婷說:「我才發現原來學習不只在課業上,還可以用在別的地方,得到我想要的結果。」 (中間略) 全文報導,請參考:多多益善網站 林逸羣長年以陪伴和對等討論的態度和孩子們相處、理解他們的需求和回饋,再回頭修正課程。他指出:「多元教育和學習的目的,應該要回到學習者自己的動機上 。我希望這些孩子可以意識到,他們有權去做自己想要的學習,同時承擔這樣的選擇。而我們,不過是陪著他們、引導他們走過這段路的人。」 承襲著這些多元教育的發展和理念,今年書屋開辦實驗小學,便不是一個突如其來的決定,反倒可以說是水到渠成。 孩子的實驗教育機構:用在地的經驗,學宇宙的知識 相較於臺灣較熟悉的華德福與蒙特梭利,在歐陸盛行的耶拿實驗教育理念,是源自德國、重視在地化與對話,主張共同體與混齡教育的實驗教育體系。這些理念與書屋長久以來重視的價值不謀而合。 「耶拿教育相信教育應該跟孩子的生活環境習習相關,才會有學習的動力。」書屋副執行長周杏蓉,也是平時面對媒體和捐款人等外部關係的負責人,經常遇到許多人不理解他們為什麼要做這麼多事。例如,有什麼必要帶孩子划獨木舟、甚至自己造舟? 「臺灣是海島國家,臺東人更生活在海邊,但我們的孩子如果只被關在學校裡,沒有任何關於海洋的體驗,他們不會知道海上的世界、海上的視角是什麼樣子。」周杏蓉說:「當他們知道了,他們就回不去了,他們會去影響身邊的人、影響整個社區。」 這是為什麼書屋除了划船,還重視讓孩子自己造舟。「當你真正經歷過,從巨大的原木裁成不同段,經歷過拿著斧頭去費力的敲;當你知道造一艘船原來需要這麼多人,而你能在其中找到自己的位子…… 那麼,當這艘船要下海時,你就會想要跟著去。」 「你會想知道自己可以如何加入這樣的行動,你也會知道自己坐的船要怎麼去修它,你更會知道不是只有一種船,我們也可以開帆船,可以用不同的工具在海上玩。接著,你才會漸漸理解古時候的傳統,他們出海捕魚,到底經歷了什麼困難,你甚至會想要去理解家鄉、理解海洋和島的文化。」 書屋實驗小學的教師團召集人,也是書屋的副執行長陳冠儒,自 2019 年起便在政大的臺灣實驗教育推動中心受訓,今年 6 月更剛從荷蘭取經回臺。他強調,鄉村教育的本質,應該要讓孩子願意留在鄉村,賦予鄉村新的狀態,而不是透過競爭和各種「偏鄉弱勢」的標籤定義,催促孩子離鄉背景去「發展」。 孩子們自己造舟、下海出航。圖/孩子的書屋提供 (中間略) 經多多益善同意摘錄分享,報導全文請參考:多多益善網站 邀請您支持孩子的書屋,投資一個可以複製的未來 最新集資專案:書屋的學校 看更多孩子的書屋與多元教育: 1. 臺東書屋接班人陳彥翰:「老爸,你留下的絕不會枉然,但我們能完成的必定不同」/孩子的書屋週年追蹤(上) 2. 陳爸留給孩子們最珍貴的禮物:團結包容,在資本社會中逆向行駛、打造多元選擇/孩子的書屋週年追蹤(下) 3. 陳爸未竟的遺憾與遺愛:我心中放不下的黑孩子們 4. 善的循環已開始!陳爸遺念:「我的生命有限,能做的就是盡量去影響別人。」

孩子的書屋首次告急,陳爸逝世6年來最低財務水位

2025-08-07 多多益善/ 葉靜倫報導 (摘要)深耕臺東知本 26 年的在地團體「孩子的書屋」,創辦人陳俊朗(陳爸)2019 年 7 月逝世後,由大兒子、現任執行長陳彥翰和一群書屋夥伴接班。6 年來每日照顧約 200 個孩子,以及無數社區家庭。如今財務水位卻來到前所未見的低谷。 陳彥翰帶領的工作團隊,相比於 6 年前接班時,人數已從 50 多人增加到 88 個正職,其中半數是從外地「東漂」到臺東工作。2025 年度為了擴編社區服務組(社服組)、設立大人的家屋、開辦實驗小學等,使得預算提升,缺口達 2000 萬元。 陳彥翰指出,若短時間內再無任何收入進帳,餘下的財務水位僅足夠撐 3 個月,是自他接班後 6 年來的最低水位。 比起功課,更關心你過得好不好的課後照顧班 1999 年,陳爸從自家客廳和晒穀場開始照顧許多放學後無人陪伴的孩子,2006 年甚至在自家巷口開設課後照顧班「建和書屋」,如今所有座落在大知本地區的書屋已達到 7 間。 課後照顧班(課照班)是孩子們放學後去寫功課、吃晚飯的地方,臺灣許多課後安親班或課照班非常重視課業和成績,但「孩子的書屋」從不只為了「寫功課」而存在。事實上,打從陳爸開始,比起課業,書屋就一直更重視「照顧」。 「書屋是個在乎你、會陪你吃飯、看著你的眼睛聽你說話的地方。」陳彥翰說:「我們希望讓還在學習親職的父母有喘息的空間,讓孩子最急迫的需求先被接住,等孩子回家後,父母才能更有方法的和孩子工作,或陪伴他。」 孩子的書屋起家厝「建和書屋」。圖/孩子的書屋 fb 粉專 今年 23 歲的呂紹丞,去年剛考上警察。他自述從小學三年級開始,因為班上同學都往書屋跑,自然也天天跟著去。當時還是國小生的他,便已發現書屋是個特別的存在,他甚至用「荒謬」來形容:「他們不是什麼政府單位,卻無償、自願的投入這些特別的活動和服務,讓人驚訝,也感到一種難以置信的荒謬感。」 呂紹丞印象特別深刻的是各種其實很花錢的多元教育課程,包括書屋長久堅持的獨木舟環島、單車旅行、登山活動等。此外,他也看到其他家庭功能不彰的孩子,如何受到書屋協助。凡此種種都讓他相信,書屋追求的並不是要讓孩子「功課變很好」,而是為了讓人「更健全的長大」。 「那裡不是一個會強迫人的地方。沒寫功課就要為自己負責,到學校被老師罵,也是自己的選擇。」呂紹丞說。 今年 22 歲的陳婉婷,小時候也是常往書屋跑的孩子,今年暑假在臺北市議員辦公室打工,準備 9 月要進政大念研究所。前幾年暑假,她會回書屋幫忙帶小孩,才發現以前的老師原來花費這麼多時間、努力在跟每個孩子建立連結。 「跟小孩溝通原來是件困難的事,不是每個人都做得到。」陳婉婷說:「我曾經是那個最皮、最白目的小孩,我知道小孩要什麼。你可以很嚴厲的罵他,他當下可能會聽,但你若沒辦法跟他建立那個橋樑,溝通一定是無效的。」 2015 年,就在陳婉婷和呂紹丞已經開始天天往書屋跑時,書屋的社服組也正式成立,在地人鍾鎮宇當時剛加入成為社工。他回憶社服組剛開始的任務:「那時候就是先從少數家長可能碰到的問題,像失業、酗酒、家暴等議題來著手,協助他們就業、戒酒等。」 書屋年年舉辦單車環島,這項活動也屬於多元教育。圖/孩子的書屋-多元教育組 fb 粉專 (中間略) 全文報導,請參考:多多益善網站 大人的家屋。攝/葉靜倫 投資一個可複製的美好未來 把社服組擴大為 5 人團隊、為長輩們成立社區據點,再加上多年前就準備要設立的實驗小學今年即將開辦。尤其是實驗小學,為了優先對書屋的孩子招生,每個孩子學費幾乎全免。讓人忍不住困惑,明明在財務上已經捉襟見肘的書屋,為什麼卻在此時大膽擴張? 陳彥翰說,因為「人」比錢更難找。「我們剛好又有專業社工加入,我們也在今年找齊了辦學的專業師資、通過了辦學申請;我們更有專業的人在磨一個家屋的計畫。」他說:「如果現在不做這些事,當專業人力斷線,我們就再沒機會做了。我們會退回過去由家長自己帶孩子,帶得很挫折的時候。」 財務背景出身、過往身為陳爸的特助、如今是書屋副執行長的周杏蓉,感嘆這個大缺工的時代,尤其在鄉村,想要留住專業人才有多困難:「你想要擁有穩定、有質量的陪伴和教育,就一定需要人。我們的錢大多數都花在人身上,人是多麼不容易的資源啊!」 社區的需求必須有「人」承接,地方長久的困難必須有「人」投入,才能試行出解方。在艱難的取捨下,持續發展成為不可避免的事,募款更成為極其迫切的事。然而,這些計畫一旦獲得外界支持,似乎也不只發生在此時此刻。 書屋副執行長、實驗小學教師團召集人陳冠儒說:「我們現在做的每一件事,包括家屋、包括社服組和學校,都有一個可複製化的目標和理想。我們期待它們變成可以模組化的計畫,未來可以輸出到其他跟我們類似的地方,而不會只有書屋能做。」 回首陳爸離開後的 6 個年頭,書屋團隊不約而同提到,現在的書屋積極在進行專業化、制度化,從人事假勤到專業分工,都和過往陳爸登高一呼的時代極其不同。從照顧孩子到照顧工作者、照顧社區,這個從知本在地原生長出來的力量,早已從一個人走向一群人,也持續用各種方式小心守護書屋「以人為本」的核心價值。 經多多益善同意摘錄分享,報導全文請參考:多多益善網站 邀請您支持孩子的書屋,投資一個可以複製的未來 最新集資專案:書屋的學校 延伸閱讀: 用聽的【眾聲相 EP131】 面對生存困境,孩子的書屋為什麼堅持要辦學、做社區照顧?feat. 孩子的書屋執行長陳彥翰、副執行長周杏蓉 延伸認識書屋的陪伴: 1. 「孩子的書屋」開辦實驗小學,用在地的經驗學宇宙的知識、從陪伴者成為教育者 2. 臺東書屋接班人陳彥翰:「老爸,你留下的絕不會枉然,但我們能完成的必定不同」/孩子的書屋週年追蹤(上) 3. 陳爸留給孩子們最珍貴的禮物:團結包容,在資本社會中逆向行駛、打造多元選擇/孩子的書屋週年追蹤(下) 4. 余孟勳隨筆/臺東書屋與陳爸的遺愛,我們還有許多能做的事 5. 林立青專欄/臺東「孩子的書屋」,給孩子最珍貴的信任

「孩子的書屋」陪伴逾3千名孩童 下一步將設學校、從主流教育扶弱

2024-11-28 18:28 聯合報/ 記者 林雨荷 /台北即時報導孩子的書屋今起至12月1日起,將一連4天在台北華山中7B館舉辦「行有所愛|你陪陪我,我陪陪你」年會展覽,重現大知本陪伴現場。圖/孩子的書屋提供 「如果沒有你們(書屋),我應該就騎車衝下山(去尋死)了」,一位由孩子的書屋長期陪伴的家長,有感而發地說。「孩子的書屋」1999年創立以來,持續深耕台東大知本地區,陪伴超過3000位需要被支持的孩童、家庭及社區,執行長陳彥翰表示,書屋下一步擬設立學校,目前已向台東縣政府提出申請,期待讓主流教育不只拔尖,也能實踐扶弱。 孩子的書屋今起將一連4天在台北華山文創園區中7B館舉辦「行有所愛|你陪陪我,我陪陪你」年會展覽,呈現25年來的動人故事與成果,共同見證「陪伴」價值。 日前台灣世界展望會公佈的調查《2023-2024台灣經濟弱勢兒少需求速寫》顯示,即使國內通膨已較去年緩減,但有生存急迫危機的兒少人數卻不減反增。得不到政府補助的隱性弱勢、被迫提早長大照顧家庭的小大人、居住環境脆弱而無基本生活尊嚴、家庭經濟來源不穩而無以應付生活、教育與醫療的基本需求等,都是經濟弱勢兒少面臨的困境。 孩子的書屋由創辦人陳俊朗(陳爸)創立,25年以來,始終以孩子為服務核心,早期免費提供基本的營養餐食、課業輔導,安排建立孩子自信與成就感的運動、音樂等多元教育,一路走來,書屋看見孩子們真正面對的挑戰,不只是學業落後或經濟窘迫,有些孩子被迫成為提早輟學養家的小大人、甚至養成暴力習慣或生活價值觀偏差,更多複雜難解的困境,來自於家庭與社區的結構性問題。 2019年陳爸驟逝後,由長子陳彥翰接班、延續書屋理念,目前書屋已遍布大知本地區,陪伴超過3000位孩子,並透過就學、就業、就醫與就養等4大服務,紮實建立在地支持系統。25年不間斷地免費供餐,每年約達2萬人次。此外,每年更提供約120個在地工作機會、每月媒合居家醫療與門診服務約1500次。孩子的書屋董事長暨執行長陳彥翰表示,「陪伴是不計代價的愛」,他始終相信,陪伴並非一蹴可幾,需要從小地方累積、從現在開始。 陳彥翰說,近幾年來,有許多年輕夥伴陸續加入,書屋成員除了在地夥伴以外,還有一半來自台灣各地的有志之士,他們將自己投入知本、積極參與這份工作。他也提到,一般主流教育期待拔尖,書屋下一步計畫是設立學校,希望教育能實踐扶弱。目前已向台東縣政府提出申請,特別是針對主流教育體系中無法扶助的弱勢族群,盼明年9月正式啟動。 陳彥翰表示,希望孩子的書屋能成為一種可複製的模式,並期待有一天能將這份愛與支持帶到更遠的鄉村與弱勢地區、讓更多好事發生。 「書屋不是只有一個人的英雄,現在有很多年輕英雄一起在照顧這個很大的家」,家樂福文教基金會長期支持孩子的書屋,基金會執行長蘇小真出席台東「孩子的書屋」年會記者會時表示,她在孩子的書屋,看見了陳爸、彥翰,甚至見證彥翰小孩的誕生,「愛的傳承,在書屋身上展露無遺」。她認為,唯有「愛」能無所畏懼地克服困難與阻礙,唯有「愛」才能將服務對象視為家人、持續長期付出。 此次書屋的年會展覽設有「陪伴者互動體驗」,邀請民眾看見陪伴者的掙扎與希望;系列論壇亦以「陪伴」為主軸,探討不同的陪伴對象:由自己、彼此、社區與環境出發,分享多元的陪伴方式與關係。展演區將於每日進行真人圖書館及音樂表演,要將來自台東陪伴現場的生命經驗,真誠地展現在民眾面前。 此次年會現場,也特別設置一個角落,留給書屋最初的陪伴者—陳爸,透過陳爸的毛筆書寫、吉他與詞曲創作、分享理念的影像畫面,將祂意氣昂揚的風範重現於大眾眼前。書屋表示,縱使陳爸離開5年,祂的精神典範仍持續感染著目前守候在陪伴崗位的所有書屋夥伴們,期待透過活動將這份陪伴的力量傳遞給參觀民眾。 孩子的書屋25周年「行有所愛|你陪陪我,我陪陪你」年會展覽。記者林雨荷/攝影 「孩子的書屋」自1999年創立以來,持續深耕台東大知本地區,陪伴無數孩子成長。記者林雨荷/攝影 家樂福文教基金會執行長蘇小真致詞表示,在書屋身上見證愛的傳承。圖/孩子的書屋提供 執行長陳彥翰表示,書屋下一步擬設立學校,目前已向台東縣政府提出申請,期待讓主流教育不只拔尖,也能實踐扶弱。圖/孩子的書屋提供 新聞網址:「孩子的書屋」陪伴逾3千名孩童 下一步將設學校、從主流教育扶弱 | 文教新訊 | 文教 | 聯合新聞網

傳遞善意的獎項,書屋得獎了!

2020 第六屆傳善獎與長期支持書屋的朋友分享 今年(2020),孩子的書屋獲得第六屆傳善獎 特別在這一年,有許多朋友都很關心我們 獲獎不只是獎金的挹注, 更重要的是告訴大家,書屋團隊會持續前人步伐, 繼續努力,而且會走得更堅定! 謝謝傳善獎的肯定和鼓勵,也恭喜其他得獎單位 孩子的書屋會秉持陪伴社區孩子的信念,和孩子一起走自己的路。 - 申請方案:在地共好-台東教育基地的創生 介紹及提案簡報影片:https://youtu.be/6HwBzFysK4A - 傳善獎第六屆完整得獎名單 得獎名單請看官網: https://lihi1.com/0YwLp 長文詳情請看Blog: https://pse.is/td7g4 機構懶人包請看IG: https://reurl.cc/6lyb2V - #孩子的書屋 #書屋二十年 #社福界米其林指南 #傳善獎 #叩關多次 #謝謝肯定與實質挹注 - 媒體報導|經濟日報 【社福界的米其林指南 第六屆傳善獎八家獲獎】 https://lihi1.com/QsnHm

陪小孩作夢,也陪農夫圓夢!孩子的書屋契作友善百香果,地方轉型動起來

上下游記者:林怡均「我繼承了爸爸的志業,我和他共同最終願望是:這世界能夠不再需要書屋。」孩子的書屋創辦人陳俊朗去年驟逝,兒子陳彥翰接續父親的理想,透過九座書屋,提供數百個台東孩子營養的食物,及自由作夢的空間。 除了陪伴小孩,書屋也陪伴在地農友轉型友善耕作,契作的友善百香果豐收上市,除了用在書屋經營的咖啡店甜點與飲料,也歡迎外界購買。從照顧孩子到協助地方,陳彥翰表示,希望能讓更多家庭好好照顧孩子,「比起書屋變多,我們更希望,未來每個孩子都能在充滿愛的環境下,自信快樂的長大。」 孩子的書屋現任董事長陳彥翰(左)、員崇果園主人張員崇(右)(攝影_林怡均) 說故事孩子王、建立九大書屋,陪伴台東大知本地區孩子 「孩子的書屋」位於台東大知本地區,創辦人陳俊朗(孩子暱稱「陳爸」)20多年前,帶著兩個孩子在台東定居落腳,由陪伴自己孩子,延伸出其他孩子也能一起來的書屋。 至今大知本地區共有九間書屋,目前有兩百多位孩子,年紀從幼稚園到高中不等。只要是有需要協助的孩子,放學後可以安心在書屋寫功課、看書,玩音樂或是運動,不用擔心沒有家長陪伴。 號召五百位志工一同建成的青林書屋,內有書櫃、溜滑梯(攝影_林怡均) 書屋是兩百多個孩子的第二個家,甚至配備中央廚房,為九座書屋的孩子準備晚餐。在書屋幫忙超過十年的吳金滄表示,「對很多書屋孩子來說,營養晚餐是一天最好的一餐。」吳金滄說著,當地家庭狀況都不同,有的父母兼好幾份工作,有些父母狀況不佳,「孩子有沒有吃飽、吃得健不健康都是問題。」 書屋的供餐比照學校營養午餐:兼顧各類營養的攝取(澱粉、青菜及蛋白質),並每日做出不同菜色變化,也滿足孩子的味蕾。中央廚房內整潔乾淨,下午四點半,廚工們已經將菜餚煮好,分裝到每個書屋的籃子裡,「全部書屋送完要一個半小時,這樣分裝不會弄錯,也能確保孩子吃到時還是熱的。」 孩子的書屋中央廚房準備豐富營養的菜色(攝影/林怡均) 書屋每週1天自煮,青林書屋自種作物入菜 除了每日供應晚餐,每間書屋每週有一天,保留讓孩子自煮,採訪當日整好輪到青林書屋給孩子自行備餐,書屋老師廖宗富正在書屋的田裡摘玉米、青椒、小番茄及各種野菜,五點半正是國中放學時間,孩子們也陸續來到書屋。 「書屋是孩子第二個家,就是要讓他們放鬆。」廖宗富表示,雖然是孩子們備餐,但幾點煮菜是孩子自己決定的,而讓孩子們能夠自己決定菜色、煮菜,也能讓孩子有自主權,慢慢建立自信,「他們回家後也能準備全家人的飯菜、照顧家人。」 六點多左右,孩子們開始進廚房洗菜、切菜,拿起油瓶、醬油,在瓦斯爐前炒菜、炒飯。孩子們幾乎都是炒完一道菜,便會走到廚房外休息,「大人剛開始看到,會急著想幫孩子把事情做完,但這是開始做到能一口氣做完的過渡期,我們要有耐心,只能協助,不能插手。」廖宗富說著。 「孩子們不管煮什麼,我們都要認真吃完。」廖宗富笑著回憶,過去曾有調皮孩子做出「創意料理」,最離奇的曾有珍珠奶茶口味的飯,「我們當然不會責罵,不過其他小孩的反應就會很直接,他就會知道惡作劇的後果了。」 採訪當日,青林書屋孩子使用自種的青椒準備晚餐(攝影_林怡均) 「給孩子足夠的愛,孩子絕對不會變壞!」 將近七點開飯,孩子們煮了炒飯、青椒炒菇、皮蛋蒸蛋、炒野莧、餛飩湯及仙草茶,飯後,沒下廚的孩子們幫忙善後,有條不紊的洗碗刷鍋、擦桌子,接著有的孩子開始寫作業、有的孩子開始唱歌、有的孩子則和老師聊起在學校發生的事情。 「國小生會要求他們養成寫功課的習慣,國中生的話則是會放手讓他們練習自律。」今天晚上的社團課是吉他課,幾位大孩子迫不及待上樓,拿著吉他坐到老師跟前。樓下其他的孩子則做著自己的事,快八點時,寫完功課的國小男孩在屋外打起籃球,直到家人上完夜班來接回,或由書屋老師親自送回家。 除了平日晚上待在書屋,每年書屋在暑假都會舉辦環島活動,包含單車、獨木舟與爬山環島,「給孩子足夠的愛,孩子絕對不會變壞!」吳金滄篤定的說。 青林書屋孩子和溫泉書屋孩子聯誼打球(攝影_林怡均) 由教育延伸至地方轉型,向農夫契作百香果 書屋目前約有七十名正職夥伴,作為非營利組織,書屋每年的開銷驚人,過去陳爸不願接受政府資源挹注,「爸爸認為一旦接受就會受到侷限。」因此,書屋也開設了烘焙坊、黑孩子黑咖啡等,除了邁向自給自足,也希望讓書屋孩子在出社會前,能先有歷練之地。 而書屋也不只陪伴孩子,也陪伴家長、協助地方轉型,陳彥翰表示,「書屋的存在就像是醫生,醫生存在代表有病人,有書屋就代表有家庭無法好好照顧孩子,比起書屋變多,我們更希望,未來每個孩子都能在充滿愛的環境下,自信快樂的長大。 由種植荖葉轉型成友善百香果的員崇果園,就是其中一個案例。陳彥翰回憶,2016年的尼伯特颱風將許多台東人的家園、工作場所夷為平地,書屋當時也加入協助重建的行列,幫助家庭重建房舍、協助當地人就業。書屋也協助農友轉成友善耕作,由書屋負責契作,再負責銷售。 友善耕作的百香果「台農一號」(攝影_林怡均) 慣行荖葉園轉成友善種植百香果園 「其實早就想把荖葉改種其他作物,藉著颱風後重建的機會,順勢而為。」張員崇表示,家中過去採慣行農法種植荖葉,經常噴灑農藥,自己一直希望能改變耕種方式、轉作其他作物,沒想到尼伯特颱風將荖葉網室夷為平地,張員崇乾脆全改以友善種植百香果,目前也已取得台東大學的友善耕作認證。 張員崇以雙層紗網搭建網室,「百香果最怕的就是果實蠅的叮咬。」走進網室,可以看到八百株整齊的百香果枝條,正倚著立柱伸展,每根立柱上有兩株百香果枝條,一株向左、一株向右,「去年我種了四百棵,讓每株都兩側生長,但我今年選擇每株單側生長,這樣植株負擔會比較小。」 過去是慣行荖葉園,尼伯特颱風過後改為友善種植的百香果園(攝影_林怡均) 上下吊網、草生栽培,百香果風味濃烈的百香果 網室內可以看到一排排整齊的百香果植株,上下各有一層網子,上層的網子是格子網,供植株長出的果蔓攀爬,張員崇將格子網高度調整為伸手可及之處,「這樣我疏蔓就會很方便。」下層的吊網則是防止果實墜地轉酸,成熟的百香果會掉在吊網內,在產季來臨時,張員崇約兩天收一次果。 除了枝條,果園的地面上也綠意盎然,張員崇選擇在果園內留草,「這些小草可以幫土壤保水,若是草變長,我會把草割下來放在植株旁補肥。」他表示,以草補肥可以降低肥料用量,現在只要在收成前下有機肥即可。 從網子裡撈出一顆轉紅、自然落下的百香果,掰開來可以聞到濃郁的風味,以湯匙舀起入口,可以吃到帶有果酸、多汁的百香果。張員崇表示,友善種植的照顧方式需要較多時間及人力,售價比慣行百香果略高,但回頭客非常多,「吃過就離不開了!」 台東大豐地區員崇果園主人張員崇(攝影_林怡均) 除了百香果還有洛神花,朝向更多在地食材的使用 張員崇的百香果銷售目前大部分都提供給黑孩子黑咖啡銷售鮮果、製作飲料及甜點,品嚐百香果茶及奶酪,微酸的百香果風味十足,讓飲料及甜點清爽無比,除了百香果,還有在地洛神花製作成的乳酪蛋糕。黑孩子咖啡店長陳彥諦表示,當初協助農民重建田園,也使用產出的農作來支持農民,「食材越在地,和當地的連結就越強。」 「希望在未來,『書屋出來的孩子』能成為一種肯定。」陳彥翰表示,書屋陪伴孩子的學生生涯,咖啡廳除了以食材與在地連結,也希望成為孩子們出社會前的練習場,期待孩子們未來也能以書屋為榮。 黑孩子黑咖啡店長陳彥諦(左)、孩子的書屋現任董事長陳彥翰(右)(攝影_林怡均) 《附錄─百香果禮盒訂購資訊》 黑孩子黑咖啡(08-951-6569)或私訊粉專https://www.facebook.com/black.kid.cafe/ 價格資訊:一箱2台斤/400元(禮盒裝),每箱約12顆,每顆均重100-120克。 宅配費用:1箱入100元、4箱入180元、8箱入240元 鮮果可訂購期間,依照實際產量,預計至六月底七月初截止,歡迎大家儘速嚐鮮 《上下游》報導原文連結:https://www.newsmarket.com.tw/blog/132902/ 訂購書屋的優質百香鮮果,也邀請您支持書屋的多元教育及陪伴能穩定持續 支持書屋,讓好的堅持繼續 ► 線上定期定額捐款,請按此連結

台東書屋父子傳承 翻轉黑孩子宿命

文 / 林鳳琪 攝影 / 陳之俊《遠見》原始報導連結 2020-03-31 荒田裡的青林書屋,是陳爸陪著「黑孩子們」一磚一瓦打造。 陳彥翰父親20年前創立台東書屋,給了偏鄉孩童一個聽故事的避風港,幫助近3000個學童。經歷父親驟逝,陳彥翰決定扛起父親遺願,幫助更多黑孩子們除掉孤寂之刺,希望有一天書屋可以消失! 快一年了,孩子的書屋創辦人「陳俊朗」三個字,在台東那間三合院老厝裡,依然是難以承載的悲痛。 遺照裡的陳俊朗,看起來一如往昔,笑得淡然,年近80歲的父親陳基傳看著遺照,已老淚縱橫。憶及去年7月4日,向來孝順的陳俊朗,卻連一句道別也沒有,心肌梗塞,就這麼走了。 「小乖(陳俊朗長子陳彥翰)說要接手書屋。我雖然沒說不好,心裡其實不願意,」陳基傳說。 「當初阿朗(陳俊朗)為了照顧書屋這些囝仔,自己幾百萬積蓄花光不打緊,搞到後來,還負債累累。我捨不得他這麼累,他卻說,『阿爸,我不做,這些囝仔怎麼辦?』」 孤寂吞噬,打架是唯一社交 陳基傳心裡也明白,若沒有陳俊朗,沒有書屋,這群被家庭、學校、社會放棄而無助的孩子們,終有一天,會被盤踞心底的孤寂黑洞給吞噬,一旦自我放棄,人生恐再無希望。 父親驟逝後,陳彥翰一度猶豫要不要繼續經營書屋,正因為同樣親歷過那種被孤寂包圍的無助,將心比心,最後決定承接下重擔。 「我小時候口吃很嚴重,」從小,陳彥翰就是個敏感的孩子,表達能力又不好,一急就口吃,成了同學們嘲笑捉弄的對象。 偏偏在最需要有人陪伴傾聽、教他如何與同儕相處的年紀,父母卻總忙於事業,「沒人想聽,我乾脆就不說了,」孤立無助的陳彥翰,開始武裝自己,讓自己長滿刺。打架更成了他唯一「社交」。 一回,同學激怒陳彥翰,他想都沒想,抓起桌上雕刻刀,一路追打同學到校長室,險些釀下大禍。 孩子狀況頻頻,更多是向外界求救的訊號,這才讓陳爸下定決心,收掉生意,搬回台東老家。除了彌補瀕臨決裂的親子關係,更因為此刻是孩子人生最關鍵的時候,不慎踏錯一步,將終生抱撼。 陳彥翰說,往昔忙碌嚴肅的爸爸,彷彿變了個人。不但煮飯洗衣一手包辦,還常常說故事給他們聽,「碰到問題,爸爸不說教,而是說自己的過往。當下,我心裡想,『原來,老爸以前也是這樣,』那一刻,我感受到被理解,也開始寬心。」 陳彥翰回憶,陳爸教他們用說故事來表達,與外界溝通連結。又帶他們練武、閱讀,建立自信與思考的能力。父子從緊張對立變成無話不談的「兄弟」。陳彥翰不再口吃,武裝的刺也消失了。 缺乏關懷,暴力惡習世代複製 有天,班上的故事媽媽不能來,陳彥翰興奮向老師推薦,「我爸爸很會說故事,」沒想到,陳爸的這個故事起了頭就停不下來,一說就是20餘年。 唱作俱佳的陳爸,成了同學們最愛的孩子王。晨間聽不過癮,放學後又集結到陳家老厝,央求陳爸繼續開講,小小庭院,慢慢地聚集到50、60人。 來聽故事的孩子們,不少是來自單親或隔代教養家庭的弱勢學童,可能一整天唯一的一餐只有學校的營養午餐。陳彥翰印象深刻的是一次聽完故事,肚子餓了,陳爸帶他與同學去吃麵,同學竟說這是第一次知道「吃飽」的感覺。 還有些孩子長久以來,遭酗酒親人家暴,乾脆逃家,整夜在外遊蕩。孩子們長期連飯都吃不飽,覺也睡不安穩,要把書念好,簡直是奢談。被父母放棄,在學校又被貼上壞學生標籤,惡性循環。陳彥翰形容,這群孩子往往被社會孤立,久而久之,連自己都放棄自己,吸毒、混幫派,毀了人生。 「法律有個『毒樹果』理論,」陳彥翰說,酗酒、吸毒、家暴的父母,就好像一棵棵毒樹,結出來的果實(小孩)當然也有毒,毒果落地後,又長成了毒樹,「漸漸的,整片森林都有毒。」 在偏鄉,社經弱勢家庭的孩子,是「毒樹果」的高風險族群。陳爸還在世時,不只一次看到,社區裡酒醉的父親回家沒看到孩子,跑到書屋鬧,一看到孩子就是拳打腳踢。「階級會複製,暴力與惡習也會複製,」跟在陳爸身邊,陳彥翰目睹貧窮與不幸在這裡不斷被複製、世襲,「黑孩子」們永遠走不出陰暗社會底層。 書屋,不只是這群「黑孩子」們放學後的避難所,讓他們免於被孤寂黑洞吞噬,也成了他們黑暗人生唯一的期盼。陳俊朗亦深知,孩子們透過書屋,好不容易找到與社會連結的能力,但很可能一離開後,又打回原型。 種田蓋房,從實作建立成就感 陳俊朗想幫孩子們走得更遠。於是,光有書屋陪伴還不夠,又帶著孩子們種田、蓋房子、組樂團、單車環島,試著建立不同的管道,希望孩子們能在實踐中找到成就感,建立起足以走出陰暗角落、融入社會的自信與能力。 離開書屋的大孩子們,一時無法適應社會,陳爸也會一一找回來,透過營建修繕等工班,以及烘焙屋、咖啡屋等育成制度,培訓他們當書屋種子教師,讓他們在進社會前,多些緩衝與適應的時間。 全台第一座鋼構土磚房青林書屋,醒目矗立在台東市大順路旁的農田裡,正是書屋的孩子們頂著酷暑,一磚一瓦、一柱一牆,徒手蓋成,2017年還獲得「第三屆ADA新銳建築獎首獎」。 陳彥翰還記得,蓋房子的工班有個女生,「過去,她習慣封閉自己,對抗是她唯一會的生存模式;但完成蓋房子這件事後,她透過自我實踐,建立自信,學會溝通,對人也更柔軟。」 台11縣知本路旁的黑孩子咖啡屋,烈火燒炙過的杉木外牆,外觀黝黑,卻更耐用。這是陳俊朗帶著黑孩子們以「燒杉」工法打造的育成中心,象徵著黑孩子們歷經大火焠煉後,人生將更甜美。 20個年頭過去,陳俊朗與伙伴帶著黑孩子們,從豬圈改建的第一間書屋起步,又陸續在知本等地區,建立九座書屋據點,還蓋了咖啡屋、烘焙坊,作為踏入社會的育成中心。近3000個孩子,因此不再挨餓,不再孤寂。 為了幫這群黑孩子們遠離孤寂,建立與社會連結的橋梁,陳爸耗盡積蓄,一度負債累累,家人也不諒解他。最艱難時,他身上僅剩47元,仍北上找朋友募款,車錢都捨不得花,從北車徒步到新店。 陳基傳不捨道:「他窮得跟遊民一樣,去台北借錢,只能睡車站。怕我擔心,都不敢讓我知道。」 陳俊朗用滿滿的愛、理解與陪伴,填補了黑孩子們的孤寂。卻無視肩上擔子愈來愈沈重。陳基傳回憶,好幾次陳俊朗怕他擔心,騙說要睡了,「半瞑我起身,常看到他書桌燈還亮著,熬夜趕計畫。」 打敗孤寂,他扛起父親遺願 圖/陳彥翰(左)承接陳爸遺願,要陪伴孩子們直到這社會不再需要樹屋。(陳之俊攝) 其實,陳爸一直有個心願:「讓書屋從此消失!」這代表世界上不再有孤寂無助、需要書屋的黑孩子們。陳彥翰透露,陳俊朗50歲生日那天,大伙兒要他許願,當時,他僅淡淡說了句:「孩子們不再需要書屋。」當時,陳彥翰還開玩笑說:「老爸,祝你55歲達成心願,不再擔憂。」沒想到竟一語成讖。 陳彥翰紅了眼眶自責地說:「接手以來,我才知道要扛起這些有多麼不容易。」「過去老爸,替我們撐起這個世界。一直以來,習慣依賴他,卻從不知道,他也會累,會無助,會垮。」 一開始,遇到煩心的事,陳彥翰會跟身邊的至親好友傾吐,抒發情緒,但幾次下來,「幫不上忙的事情,說了,只是讓關心你的人更擔心。」 他漸漸理解,這20年來陳爸的心情,「這條路很孤單,」陳彥翰說:「我很懊悔,為何沒能早點站起來、幫他一起撐。」 陳爸告別式後,陳彥翰帶著書屋孩子們騎車環島。「逆轉聯盟單車環島挑戰」是台東書屋的年度行程,讓這群從無機會離開台東的孩子們,透過一趟挑戰自我與實踐自我的旅程,建立與外界連結的自信。 過去,陳彥翰被賦予陪伴支撐孩子們的任務,但這次,「是孩子們陪伴我,他們一路默默支持著我,」環島旅程結束前,孩子們要求到陳爸墳前致謝,當大家唱著陳爸作的曲子,那一刻,父喪後一滴淚都沒掉的陳彥翰,終於放聲大哭。 陳彥翰知道,這是陳爸給的人生功課。這條路雖然只能自己走,但有需要時,路的兩旁,永遠默默有著人伴持。 於是,孤寂,不再是吞噬人的可怕黑洞,而是打磨堅韌,鍛鍊意志的養分,「這次,老爸是用他特有的方式,迫使我早點長大。」 支持書屋,讓好的堅持繼續 線上定期定額捐款,請按此連結

陳俊朗與陳彥翰 愛無所畏 他是我老爸

104 Be A Giver掌聲 (2020/2/12)2019年7月5日傍晚,台北101外牆亮燈「陳爸 陳俊朗、李承翰警員,謝謝您們的愛,愛著這片土地。」繁華喧囂的台北,這晚,令人動容。兩位平民,在同一天離世,同樣用生命守護台灣。 其中,陳爸 陳俊朗,「孩子的書屋」創辦人,因為放不下台東弱勢孩童,在當地犧牲奉獻20年,本來就不有錢了,寧可再散盡家財,也不放棄任何人。2019年7月4日陳爸心肌梗塞、送醫途中過世,年僅55歲,留下9間書屋的60多位員工和200多位孩子。 沒時間難過!趕鴨子上架的28歲英雄 陳爸在世時,其實已經安排長子陳彥翰接棒,當時規劃用5年時間穩紮穩打,等陳彥翰30歲時,正式接下使命。但陳爸驟逝,陳彥翰沒有太多時間難過,也沒有逃避和喘息的空間。父親的「孩子的書屋」是甜蜜的重擔,也是他最重要的任務,他一肩扛起,提前3年獨挑大樑。 照片來源/104掌聲 對年輕尚輕的陳彥翰來說,壓力怎麼可能不大! 過去,他戰戰兢兢,只敢做小的決定,「錢是大家的善款,背後是幾百人、幾千人的心意,不能隨便用。該買這批貨?該和這位農戶契作?一次就幾十、幾百萬,每個決定都關乎太多人。如果因為我的操作和判斷失誤,就會對不起大家。」 他也知道自己趨向保守,總覺得組織經營不能如此。「情感上會有很多掙扎跟碰撞,有的時候,即便數據再清晰,自認已經分析得很徹底,仍有很多變數。」 接班 大我小我的拉扯與妥協 陳彥翰接班,是陳爸早有的安排,畢竟這個大兒子,根本是他復刻版,兩人不論是思考模式,或是搓手、摸耳朵等不經意小動作,都極為雷同。「他的核心觀念、想法,只有我懂,由我來執行,比較不會走鐘!」 更多精彩報導內容,請見104 Be A Giver掌聲 (按此) 支持書屋,讓好的堅持繼續 線上定期定額捐款,請按此連結